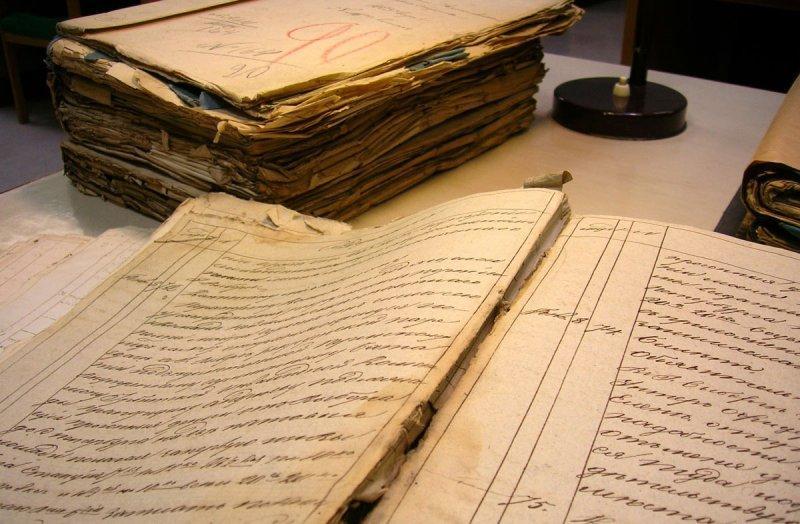

1910 год. Объяснение по запросу, внесенному в Гос. Думу о незакономерных действиях администрации ТО по отношению к туземному населению

27.-07.-2025, 11:06. Разместил: abrek

1910 год. Объяснение по запросу, внесенному в Государственную Думу

1910 год. Объяснение по запросу, внесенному в Государственную Думуо незакономерных действиях администрации Терской области

по отношению к туземному населению

Мероприятия по отношению ингушского народа, подвергнутого за укрывательство абрека Зелим-хана и пособничество ему во время столкновения с воинской командой в Ассинском ущелье целому ряду административных репрессий, вызвали в Государственной Думе запрос, с целью осветить перед правительством и обществом деятельность кавказского начальства, деятельность, по мнению авторов запроса, крайне шаткую, непригодную и «нетерпимую ни в одном правовом государстве».

Судя по тексту запроса, указанная непригодность и нетерпимость мер вытекает из двух положений: во-первых, из того, что меры эти незакономерны и, следовательно, обусловливают наличие превышения власти, а во-вторых, что меры эти не согласны с принципами правосудия и требуемой законом справедливости и целесообразности. Чтобы оценить, насколько обоснованы эти два основных положения, необходимо обратиться к фактической стороне дела, которая заключается в следующем.

После засады и перестрелки 20 сентября 1910 г., собрав всех старшин и почетных лиц Назрановского округа и указав им на возмутительность их поведения в деле убийства князя Андроникова и вообще на их преступное участие в бесконечных кражах, грабежах и разбоях, я высказал им ряд своих соображений о той ответственности, которая ожидает жителей Назрановского округа и которая будет осуществлена частью непосредственно моим распоряжением, частью же путем исходатайствования перед главнокомандующим войсками Кавказского военного округа.

При этом намечено было следующее:

1) Расторгнуть контракт, заключенный Терским войском, с туземными обществами на отдачу им в аренду войсковых земель, предложив арендаторам в 4-месячный срок очистить все занятые ими войсковые участки.

2) Потребовать от туземных обществ Назрановского округа внесения всех казенных и земских недоимок в двухнедельный срок.

3) Потребовать выдачи властям, в двухнедельный же срок, Зелим-хана и всех его соучастников. Кроме того, ходатайствовать перед главнокомандующим:

4) О переселении жителей всех хуторов, расположенных по Ассинскому ущелью, к местам их постоянной приписки.

5) О переселении жителей поселков Нельх и Кек, а также семей абреков Зелим-хана и Солтомурада в Сибирь на жительство.

6) О наложении денежного штрафа на население округа, с выдачей такового семьям убитых и раненых.

7) О лишении сельских обществ права иметь выборных старшин, с заменой последних старшинами правительственными.

Вот те пункты, которые послужили материалом для запроса и в пределах коих, следовательно, надо искать ту «незакономерность» и ту нецелесообразность, о которых говорят авторы запроса. Однако, внимательно оценивая все то, что перечислено выше, легко прийти к убеждению, что в намеченных мероприятиях нет признаков, указывающих на отсутствие закономерности, а именно:

- По п. 1-му, расторжение контракта с ингушами на отдачу им в аренду войсковых земель последовало на основании п. 13 (см. прилож. № 1) того же контракта, за неисполнение ингушами условий платежа арендных денег. Ингуши и раньше неаккуратно вносили арендную плату, а в последнее время и совершенно прекратили платежи.

- По п. 2-му, требование о внесении в двухнедельный срок всех казенных и земских недоимок основано на общих на этот счет законоположениях, в силу коих распорядительная власть не только имеет право, но и обязана принять все меры к тому, чтобы всякая законом установленная повинность была бы приведена в исполнение в точности.

- По п. 3-му, требование от ингушей выдачи Зелим-хана и его пособников, с угрозой в противном случае возбудить ходатайство о примерном наказании, не являясь вообще само по себе противозаконным и, напротив, вполне последовательным, в силу возложенных на губернаторов обязанностей по сохранению мира, тишины и спокойствия, обусловлено, с другой стороны, местными условиями, создавшими обильную преступность и широкое, годами практиковавшееся, укрывательство абреков со стороны населения. Закономерность указанного требования может быть вполне объяснена ссылкою на 156 ст. Учр. Упр. Кавказ. края, в коей и законом санкционирована ответственность за укрывательство целых аульных обществ, а следовательно, и право начальника области предъявлять соответствующие требования к целому обществу, нисколько не обнаруживая этим какое-либо «бессилие власти», как это комментируется в запросе.

- Затем по пунктам 4, 5, 6 и 7, как сказано выше, возбуждено ходатайство перед Наместником ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе, по званию главнокомандующего.

«Преступность ингушей — жителей Назрановского округа, повальное воровство, кражи, грабежи и разбои, особенно сильно развившиеся в среде этого народа, буквально не дают возможности жить и трудиться мирному поселянину, особенно же соседям ингушей — казакам и осетинам. Наглость и дерзость этого племени за последнее время достигли невероятных размеров, и бороться с этим злом мерами культурного характера, при наличии чрезмерно низкой ступени развития ингушей, очевидно, невозможно.

Благодаря такому положению вещей, я нахожу, что престиж русской административной власти среди полудикого ингушского народа падает с каждым днем, понятие о законности утрачивается, человеческая жизнь совершенно обесценивается и чужая собственность не признается вовсе. Мало того, ингуши, очевидно, не останавливаются и перед тем, чтобы открыто выступить против правительственной власти, желающей охранить как их личную, так и общественную безопасность. Это подтверждается тем, что 20 прошлого сентября они, вместо содействия, которое должны были оказать воинскому отряду, посланному для поимки главаря разбойничьей шайки абрека Зелим-хана, сами примкнули к этой шайке и напали на отряд в Ассинском ущелье, где, обстреляв войска, первым же выстрелом убили своего начальника округа ротмистра князя Андроникова.

Возмутительно беззаконные действия ингушей должны наконец получить вполне заслуженное возмездие, и потому я решил по всей полноте предоставленной мне ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ власти принять против них чрезвычайные меры наказания. Предложенные Вашим Превосходительством в докладе от 2 октября сего года за № 19074 меры воздействия на преступный ингушский народ я вполне одобряю и предписываю вам:

1) всех жителей поселков Нельх и Кек, среди которых в продолжение 1 1/2 лет укрывались семьи абреков Зелим-хана и Солтомурада, выселить вместе с означенными семьями в Сибирь;

2) хутора, расположенные по Ассинскому ущелью, в которых оказывался приют Зелим-хану и жители которых принимали участие в нападении на войска 20 минувшего сентября, уничтожить, расселив жителей к местам их приписки;

3) немедленно взыскать с ингушей Назрановского округа штраф в размере 20 700 рублей, кои и выдать в вознаграждение семейств убитых чинов отряда и частных лиц: семействам — ротмистра князя Андроникова — десять тысяч рублей, поручика Афанасьева — три тысячи рублей, убитых пяти нижних чинов и одного туземца — по одной тысяче рублей за каждого, и в пособие раненым: ротмистру Доногуеву — одну тысячу рублей, шести нижним чинам и одному туземцу — по сто рублей каждому, и

4) лишить общества Назрановского округа права выбора себе старшин и назначить туда правительственных.

Об этих мерах наказания ингушей я донес его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и вместе с тем вошел в сношение с Председателем Совета Министров, военным министром, главноуправляющим землеустройством и земледелием и сенатором Никольским, коих прошу оказать содействие к скорейшему осуществлению предпринятой мною чрезвычайной меры наказания, а именно — выселения в Сибирь целых семей поселков Нельх и Кек. В письме к Председателю Совета Министров я высказал, что наиболее подходящей для поселения указанных выселенцев я признаю Амурскую область, где полагаю необходимым устроить их оседлость, прикрепив их к земле путем отвода свободных земельных участков.

Впредь же до воспоследования соответствующих по сему поводу распоряжений предлагаю Вашему Превосходительству теперь же выселить из поселков Нельх и Кек всех жителей мужского пола, в возрасте от 16 лет и старше, коих перевести в гор. Владикавказ и содержать под охраной военного караула. Выселенцы должны быть помещены в особо отведенных для сего помещениях, а если таковых во Владикавказе не представится возможным найти, то разместить их в лазаретных наметах, взяв таковые из войсковых частей, расположенных во Владикавказе. Довольствие этих лиц производить за счет аробных сумм или каких-либо других источников, находящихся в Вашем распоряжении заимообразно, имея, однако, в виду, что переселяемые должны быть устроены во Владикавказе возможно заботливее. О пополнении расходов на эту надобность из казны Вы имеете войти ко мне с особым представлением».

Указанные распоряжения главнокомандующего также находятся в строгом соответствии с требованиями закона и существующих на этот предмет полномочий, ибо по точному смыслу статей: 11-2, 19, 26 и 27 Учр. Упр. Кавказ. края (т. 2 св. зак. по прод<олжению> 1906 г.) Наместнику предоставлено право: принимать на месте все меры, обстоятельствами требуемые, донося прямо ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ как о действиях своих, так и о причинах, к ним побудивших его (ст. 11-2); в случае беспорядков «принимать решительные меры к прекращению оных» (ст. 16). Затем, в случае сопротивления правительственным властям, убийств, разбоев, грабежей и пр., помимо мер, определенно поименованных в ст. 26-а, «принимать, под личною своею ответственностью, также и другие вызываемые обстоятельствами распорядительные меры для восстановления и охранения общественного порядка и спокойствия» (ст. 26). Наконец, «воспрещать жительство в какой-либо местности Кавказского края лицам, коих пребывание там признано будет им вредным» (ст. 27).

Вышеприведенные данные, нужно думать, вполне исчерпывают ответ на вопрос, формулированный в резолютивной части запроса о том, известно ли Наместнику ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе о мерах, предпринятых Терской администрацией и «в корне подрывающих всякое представление о законности» и выразившихся: 1) в уничтожении двух аулов Нельх и Ерш; 2) в предстоящем выселении в течение четырех месяцев из существующих уже несколько десятков лет хуторов на арендованных землях Терского казачьего войска нескольких тысяч душ населения; 3) в беззамедлительном взыскании экзекуционным порядком 40 000 руб. недоимок; 4) в наложении на удовлетворение семей убитых и раненых отряда ротмистра Доногуева контрибуции в размере

25 руб. на дым и 5) в лишении права выбора старшин. Не только известно, но возможность и даже необходимость этих мер диктуются особыми, законом предусмотренными, условиями, вызвавшими учреждение самого наместничества, с чрезвычайными правами и полномочиями для главы местной власти.

К этому лишь надо добавить, в виде разъяснения:

а) что выражение запроса «уничтожение двух аулов» не должно быть связано с представлением о каких-либо жестоких репрессиях, ибо речь идет в данном случае лишь о принудительном переселении жителей в Сибирь и к местам приписки;

б) что лишение жителей права пользоваться арендованными войсковыми участками не может быть комментируемо в зависимости от численного состава арендаторов и от продолжительности их пребывания на этих участках, ибо таковое право и все вытекающие из него обязанности обусловлены надлежащим договором, содержанием которого и должна исчерпываться оценка действий той и другой стороны;

в) что взыскание казенных и земских недоимок, какого бы размера они ни достигли, не составляет нарушения закона, а составляет прямую обязанность исполнительной власти;

г) что наложение штрафа на туземные селения, с обращением такового в пользу потерпевших, предусмотрено примеч. 1 к ст. 156 Учр. Упр. Кавк. края (т. 2 св. зак.) и размер штрафа определен не по 25 рублей с дыма и не 250 000 р. в общей сумме, как указано в запросе, а на весь Назрановский округ, в котором живут ингуши, наложено штрафу 20 700 руб.; в округе 8625 дымов, следовательно, на дым придется всего около 2 руб. 40 коп.;

д) что лишение права выборных старшин предоставлено Наместнику п.

3 ст. 27 Учр. Упр. Кавк. кр. (т. 2 св. зак. по продолж. 1906 г.);

е) что взыскание 40 тыс. р. экзекуционным порядком не соответствует действительности и ничего по этому поводу администрацией не предпринималось; 40 тыс. — сумма, заимообразно выданная ингушам, о чем будет объяснено ниже; срок платежа истек только 31 декабря 1910 г., и о преждевременном взыскании этой суммы не было пока и речи.

Обращаясь затем к другой стороне запроса, которой имеется в виду подчеркнуть нецелесообразность предпринятых мер, их будто бы нетерпимость ни в одном правовом государстве и крайнюю несправедливость по отношению мирного населения, безвинно будто бы испытывающего на себе «беспредельный произвол, бессилие и злобу» местной администрации, нужно заметить, что Терская область в этом отношении поставлена в исключительные условия. Та нетерпимость мер, о которой упомянуто в запросе, существует в Терской области не только не в пример всем вообще правовым государствам, но также не в пример и всем прочим административным районам одного и того же государства, России, где, казалось бы, не было оснований, при стремлении правительства к установлению общего для всех законодательного течения, делать без какой-либо причины и необходимости резкое исключение для одной Терской области. Однако мы видим, что Кавказ и, в частности, Терская область в этом отношении выделены, и выделены, конечно, не ради укрепления какой-либо несправедливости, а ради именно гарантии мира и спокойствия для тех, кто, живя в этих местах, был бы этого лишен окончательно без указанных выше исключительных условий.

Нападения вооруженных шаек на экономии и хутора; угон целыми стадами скота и лошадей; убийства на улицах сел и даже городов, не говоря о больших дорогах; нападения на станции железных дорог, вокзалы, казначейства, увоз и пленение отдельных лиц — все эти преступления сделались здесь настолько обычными явлениями, что перестают уже вызывать удивление окружающих. Достаточно указать, что за десятилетний период времени с 1902 по 1909 год включительно зарегистрировано: 16 940 краж, 3998 грабежей и разбоев, 4533 поранения и 1857 убийств. Цифры, как можно видеть, необычайно большие, но и они не рисуют действительного положения края, так как значительная часть преступлений ликвидируется по обычаю примирением сторон (маслагат) и до сведения администрации не доходит. При таких условиях, конечно, не может быть и речи о мирной, трудовой жизни. Казаки кое-как еще борются со злом, хотя и эта среда сильно терпит от грабежей и скотоконокрадства, но русские крестьяне, немцы-колонисты, землевладельцы, арендаторы и проч. буквально массами бегут из края, бросая свои хозяйства и терпя большие убытки. А в результате — промышленная и торговая деятельность населения в застое, край разоряется, завтрашний день человека не обеспечен.

Нечего и говорить, что государство не может мириться с таким порядком вещей, нетерпимым, говоря словами запроса, ни в одном правовом государстве, и вынуждено изыскивать соответственные меры воздействия, постольку отличные от обычных мер, поскольку отличны и самые условия борьбы, с неуклонным при этом стремлением — обеспечить власти ту необходимую силу, которая в прочих местностях вполне обеспечивается обычными правовыми нормами.

Вот что по этому поводу говорят факты:

1) Как известно, местная полиция по совершении какого-либо грабежа, разбоя или кражи пользуется, главным образом, свежими следами злоумышленников, оставляемыми на земле. Жителям об этом хорошо известно, а поиски полиции кончаются тем, что следы оказываются совершенно забитыми около какого-либо селения, куда, очевидно, скрылись злоумышленники, забитыми не чем иным, как дружными усилиями самих же жителей этого селения, с помощью одновременного выгона скота и затаптывания со всех сторон уличающих следов. И затем, в ответ на расспросы полиции, применяются всевозможные отговорки ничегонезнанием и бесцеремонные попытки отвлечь внимание преследующих.

2) Второй пример: Терская администрация, по ходатайству сельских обществ, выписала через канцелярию наместника за пять последних лет 1000 берданок и снабдила ими туземные сельские правления, дабы дать возможность окарауливать свои наделы от проникновения туда злоумышленников. Помимо того — наместником Кавказа разрешено туземцам без всякого ограничения носить в пределах своего юрта все свои традиционные ружья и пистолеты, не говоря уже о кинжалах и шашках.

Однако до сего времени не было случая, чтобы туземцы указанным оружием пользовались в целях борьбы с разбоями. По моему распоряжению и на основании 316 ст. Общ. Учр. Губ. (т. II Св. Зак. по продолж. 1906 г.) юртовые сельские наделы и дороги к ним с 1909 года окарауливаются натуральной повинностью от жителей, вооруженных берданками, а между тем мимо этих вооруженных сторожевых групп злоумышленники ежедневно и свободно проникают в селения с краденым скотом, зачастую в количестве несколько десятков голов. Зато, по-видимому, бойко утилизуется другой род оружия — нелегальный, с жадностью и всеми ухищрениями приобретаемый жителями для каких-то неизвестных целей. Например, за 1908 и 1909 годы в Терской области отобрано полицией 4983 ружья и револьвера (последних 896) усовершенствованного типа (традиционное оружие разрешено к ношению). Из этого числа отобранными оказались: 54 3-х лин., 852 берданки, 133 маузера и затем других систем, как-то: Пибоди, Снейдера, Игольчатки, Винчестера и проч. Но цифра отобранного оружия далека от действительной цифры оружия не обнаруженного, до которого еще не добралась полиция и которое тщательно скрывается. Из этого видно, насколько основательно авторы запроса считают «ненормальным» и «крайне наивным» требование, предъявляемое мною к «обезоруженному» населению, о содействии вообще и о выдаче Зелим-хана в частности. Или, быть может, этого оружия недостаточно для поимки одного Зелим-хана?

3) Третий пример. Все крупные разбойники Терской области живут и действуют довольно своеобразно. Ведь разбойное ремесло, как известно, организуется обособленно и изолированно от населенных пунктов; главарь и его сподвижники живут прочно организованными шайками, окружая себя недоступностью и крайней осторожностью. Зелим-хан, как и прочие абреки, не имеет никакой постоянной шайки, живет на глазах населения открыто, свободно перекочевывая от аула к аулу, часто один, а иногда в сопровождении своих двух товарищей (Аюба и Абубакара), и беспрепятственно находя приют в любой почти сакле. Он живуч и неуловим не потому только, что он лично храбр и обладает боевой увертливостью, но, главным образом, потому, что прячется за спиной целого народа. Когда замышляется крупный грабеж или нападение, то Зелим-хану стоит только объехать несколько селений, кликнуть клич, и шайка готова. Население, не колеблясь, идет на этот призыв, и, нужно ли ограбить казначейство, почту, разгромить вокзал, обстрелять войска и пр., легко и быстро появляется все необходимое для этого: и усовершенствованное оружие, и добровольцы, и полная солидарность жителей отстоять виновников лихого дела.

Обстоятельство это отмечено не голословно, а на основании таких крупных примеров, как столкновение при хуторе Цорх, два нападения на Грозненскую железнодорожную станцию, перестрелка у Бомутских хуторов, неоднократное ограбление владикавказских магазинов и кассы владикавказского вокзала и, наконец, разгром Кизлярского казначейства и пр. Везде действовали шайки в 20—30 человек, различного состава лиц, случайно завербованных из контингента так называемого «мирного» и «безоружного» населения.

После этого нельзя не согласиться, что на долю Терской администрации выпадает борьба не столько с «кучкой бездомных бродяг» или с одним Зелим-ханом, сколько с целым населением, сознательно поставляющим этих самых «бродяг» и затем оказывающим им свою помощь и широкое укрывательство. Администрации приходится бороться в значительной степени именно с этим укрывательством, основанным на широких родовых связях и парализующих всякую возможность преследовать и привлекать непосредственно виновных. На каждом шагу между администрацией и преступниками вырастает сплошная стена народа, тормозящего под эгидой миролюбия всякое проявление правосудия и невольно вынуждающего направлять некоторые меры воздействия на него самого.

Яркой иллюстрацией отношения туземцев к жизни и ремеслу абреков может служить, между прочим, недавний эпизод (27 октября) в Веденском округе, где начальник участка прапорщик Коноплев подвергся обстрелу из засады, устроенной злоумышленниками. Прапорщик Коноплев, конвоируемый охранной стражей из чеченцев и объезжая свой участок, натыкается на 100—150 человек чеченцев, в числе коих был и помощник старшины селения Элистанджи, сидевших вокруг костра и о чем-то беседовавших. При свете огня начальник участка видит двух чеченцев, вооруженных берданкой и револьвером. Он направляется прямо к ним и требует их задержания и установления личности. Что же делает толпа? Она поспешно становится на защиту вооруженных, оттесняет их от начальника участка, скрывает их среди себя и, вооружась кольями, оказывает стойкое сопротивление. Начальник участка, не имея достаточной силы справиться с указанной толпой и поручив, вследствие этого, присутствующему там же помощнику старшины собрать в селении Элистанджи сход для выяснения виновных, едет со своими конвоирами по другим делам службы, а затем через день направляется в указанное селение, где его должен был ждать сход. Однако не доезжая 9 1/2 верст до Ведено в ущелье начальник участка подвергается обстрелу: неожиданно из засады раздаются один за другим два залпа из 3-линейных винтовок, и прапорщик Коноплев оказывается раненым, а его лошадь убитой. Завязывается перестрелка, в которой принимают участие отчасти сам Коноплев и, главным образом, его стража; в результате злоумышленники покидают свои позиции и скрываются. Осмотром местности, в присутствии прибывшего начальника округа и прискакавших на тревогу старшины и понятых, устанавливается, что то место, где засели и отстреливались злоумышленники, совершенно не поражено пулями, хотя охранники прапорщика Коноплева с самого начала и до конца стреляли по этому месту довольно энергично, выпустив в общем 105 патронов. Очевидно, чеченцы-охранники под видом защиты начальника участка преспокойно пускали свои пули в воздух, зная, что о такой политике хорошо известно разбойникам, а следовательно, и риску не было никакого.

Все указанное с обычной характерностью проявилось и в эпизоде в Ассинском ущелье, послужившем поводом к запросу и, между прочим, с фактической стороны не совсем точно воспроизведенном в запросе. Картина действия отряда ротмистра Доногуева представляется в следующем виде: во-первых, нужно заметить, что как ротмистр Доногуев, так и совместно действовавший с ним покойный князь Андроников, еще задолго до открытия действий указанного отряда, были осведомлены через своих лазутчиков о месте пребывания Зелим-хана, причем, формируя преследование, они, при докладе мне своего плана, ни одной минуты не рассчитывали на какую-либо, даже случайную, помощь со стороны жителей и лишь заботились о том, чтобы предварительная работа их оставалась в тайне и не стала бы известна тем же жителям, которые, вместо помощи, несомненно, оказали бы противоположную

услугу.

Затем отряд был составлен из следующих частей:

1) Одна неполная сотня Дагестанского полка - 68 чел.

2) Команда разведчиков Апшеронского полка и охотники

того же полка - 65 »

3) 6-я рота Апшеронского полка - 70 »

4) Две команды Самурского полка - 64 »

5) Охотничья команда Дагестанского полка - 30 »

6) Команда саперов - 8 »

7) Милиционеров - 30 »

Ввиду того, что местопребывание Зелим-хана с семьею было установлено, а именно, на горе Терх-Корт, Тионетского уезда, ротмистр Доногуев прежде всего использовал значительную часть своего отряда на то, чтобы запереть все выходы от этой горы, как со стороны Терской области, так и со стороны Тифлисской губернии, а затем, 15 сентября, с небольшой командой и имея при себе одного абрека, обещавшего показать жилище Зелим-хана, направился к этому самому жилищу. Последнее оказалось, однако, покинутым, но по некоторым признакам видно было, что оно было покинуто не более как за день до прихода войск. Около жилища были найдены три лошади, одна корова и несколько мелких предметов домашнего обихода. Жилище было тут же сожжено, после чего команда направилась по следам Зелим-хана.

Шли до позднего вечера. После ночевки преследование было возобновлено, и продолжалось оно, опять-таки по следам, вплоть до вечера 16 сентября, когда было получено донесение ротмистром Доногуевым от впереди идущего корнета Бейбулатова с командой, что обнаружен бивак Зелим-хана, и, судя по костру, таковой оказался расположенным на недоступной скале. Ввиду этого обстоятельства команда, расставив посты, всю ночь с 16 по 17 сентября зорко стерегла этот бивак, не выпуская его из виду, а 17-го с рассветом, партиями и со всех сторон, повела наступление, причем одна из этих партий Дагестанского полка под командой взводного урядника Ихлаза Арсланбека настигла семью Зелим-хана в пещере и арестовала ее.

Самого Зелим-хана не оказалось. Поиски последнего шли безостановочно, весь день 17-го и 18-го числа, но безрезультатно. Пришлось, к сожалению, убедиться, что Зелим-хан прорвался. Между тем пехотные части ощущали недостаток провианта, а дагестанцы буквально оказались босыми, истаскав свою обувь во время лазанья по горам; ввиду этого ротмистром Доногуевым и князем Андрониковым все пехотные части 19-го утром были отпущены, а с остальными, т. е. с дагестанцами и милиционерами, они решили остаться и продолжать преследование Зелим-хана. Не сомневаясь, что Зелим-хан находится где-нибудь поблизости, ротмистр Доногуев послал распоряжение двум приставам, командированным в Тионетский уезд, об охране выходов, а сам с командой, намереваясь занять Ассинское ущелье, направился в сел. Эгикаль.

Здесь следует, кстати, сказать несколько слов о тех четырех ингушах, о которых упомянуто в запросе, а именно:

1) о Заурбеке Исламове,

2) Асламбеке Цицкиеве,

3) Инале Харсиеве

4) Азамате Астемирове.

Этих лиц ни население Цоринского и Хамхинского обществ, ни старшины их не выдавали и не задерживали. Все эти лица, еще задолго до прибытия войск в пределы Цоринского и Хамхинского обществ, разыскивались князем Андрониковым, и все они, кроме Заурбека Исламова, были им, на основании агентурных сведений, лично настигнуты и арестованы в сел. Нельх. За Заурбеком же Исламовым был командирован в сел. Датых сопровождавший князя Андроникова правительственный старшина сел. Сурхохи юнкер Куриев, который и доставил Заурбека в отряд. Все эти лица действительно, под угрозой князя Андроникова, показали жилище Зелим-хана, каковое, кстати сказать, оказалось в шагах 700—800 от поселка Нельх, т. е. как раз от того пункта, население которого, в ответ на требование князя Андроникова, как сказано в запросе, выдать Зелим-хана «ответило, что оно живет мирным трудом» или, другими словами, ничего не знает.

В 9 1/2 час. утра 20-го ротмистр Доногуев двинулся из сел. Эгикаль к Ассинскому ущелью, имея при отряде семью Зелим-хана. Перед входом в ущелье отряд был остановлен, и ротмистр Доногуев предупредил о могущей быть засаде, о которой он был предупрежден, во-первых, женой Зелим-хана, а во-вторых, князем Андрониковым, добывшим эти сведения от своих лазутчиков. Иной встречи с Зелим-ханом ротмистр Доногуев, впрочем, и не ожидал, но, имея достоверные сведения, полученные им еще 14-го числа, о том, что при Зелим-хане находятся всего только жители сел. Нельх Даут Далаков и 14-летний брат его Бийсултан, повел наступление смело, не рассчитывая, конечно, что отряд наткнется на засаду чуть ли не в 30 человек (как об этом удостоверяют участники отряда) из окрестных жителей. Были, однако, приняты некоторые меры предосторожности: в авангарде пошли 10 всадников, под командой взводного юнкера Темируко Гусейнова, выславшие от себя дозоры; за ними следовали командир сотни милиции капитан Шадиев и начальник участка шт.-кап. Беймурзаев со своими милиционерами; затем — посаженная на лошадей семья Зелим-хана, и, наконец, справа по одному сотня дагестанцев, двигавшаяся в таком построении ввиду узкости горной тропинки.

Было приказано всем зорко следить за склонами ущелья и, не упуская ничего из виду, доносить о всем замеченном. Так как боковых дозоров, по полной недоступности местности, нельзя было выслать, ротмистр Доногуев распорядился выделить особо 10 человек хороших ходоков и лазунов по горам, на обязанности которых лежало, в случае обнаружения засады, моментально взбежать в обход и броситься на злоумышленников в тыл или во фланг. Кроме того, была дана инструкция и всем прочим людям сотни, коим было приказано, как только возникнет перестрелка, первым номерам передать лошадей вторым и сгруппироваться против засады для отражения. Была дана также соответствующая инструкция и всем начальникам — офицерам и урядникам.

Нельзя не отметить, что вся обстановка ущелья, по которому двигался отряд, была полна неблагоприятных условий, создавших для отряда возможность серьезных и опасных последствий. Отвесные скалы с одной стороны и непроходимая вброд река Асса с другой, естественно, держали отряд в тисках, не позволяя ему, в случае необходимости, развернуться и действовать, и, таким образом, связывая его по рукам и ногам. Единственное, что было в распоряжении отряда, это тропинка, пролегающая по ущелью и переходящая попеременно то на один, то на другой берег Ассы с помощью узеньких, местного типа, качающихся мостиков, но этого, конечно, было недостаточно.

Голова отряда с семьей Зелим-хана прошла уже благополучно четвертый мостик; но когда через него стал переправляться князь Андроников, а ротмистр Доногуев приостановил лошадь, выжидая его проезда на другой берег, с противоположной стороны вдруг раздался выстрел. Вслед за ним сейчас же раздался залп из трех винтовок, а после этого послышались густые и беспорядочные залпы с трех сторон, и не только из винтовок, но и из всяких разнокалиберных и разносистемных ружей. Одним из первых выстрелов был убит князь Андроников и ранен в голову ротмистр Доногуев. Завязалась перестрелка с обеих сторон, и длилась она до тех пор, пока наконец указанные выше лазуны не бросились к круче и, забравшись на нее, не заставили своим огнем замолчать разбойников. Всего перестрелка длилась приблизительно с 11-ти до 4 час. дня, дав в результате: убитыми — двух офицеров, пять нижних чинов и одного проводника, жителя-ингуша, и ранеными — одного офицера, шесть нижних чинов и одного проводника, жителя-ингуша; кроме того, было убито 11 и ранено 4 лошади. Разбойники скрылись безнаказанно, хотя некоторые из участников перестрелки утверждали, что в числе злоумышленников был один убит, но труп его был унесен товарищами.

Когда пронеслась первая весть о перестрелке в Ассинском ущелье и о неудаче, постигшей команду ротмистра Доногуева, была немедленно послана воинская команда с начальником военного отряда полковником Веселовским во главе. Однако было уже поздно, ибо к 5 часам вечера все уже затихло в ущелье, и абреки успели скрыться, а между тем я получил первое донесение с нарочным только в 9 часов вечера, т. е. спустя 4 часа после окончания перестрелки. Оставалось приступить к обычным формальностям дознания, которое было возложено на инспектора Терской постоянной милиции подполковника Шутова, как на лицо незаинтересованное, с привлечением к дознанию начальника участка и командира сотни милиции Назрановского округа. Насколько позволяли обстоятельства, местность была осмотрена тщательно, лично подполковником Шутовым, допрошены участники и очевидцы перестрелки, приняты затем во внимание вещественные доказательства, и в результате всего пришлось убедиться:

а) что засада состояла не только из Зелим-хана и его упомянутых сотрудников Далакова и Бийсултана, но и не менее как из 18 человек добровольцев. Факт участия добровольцев исключает всякое колебание уже по одному тому, что раны пострадавших указали на присутствие дроби, картечи и свинцовых пуль бесформенного типа;

б) что была допущена серьезная неосторожность отряда, предупрежденного о засаде и не принявшего должных мер к самоохране, хотя в данном случае обстоятельство это не меняет окраски разбираемого вопроса, так как предупреждение исходило от своих же наемных лазутчиков, а не от населения;

в) что поселки Нельх и Кек служили почти постоянным пребыванием Зелим-хана и его семьи, в особенности Нельх, где в течение полутора лет проживала жена Зелим-хана с детьми и где, конечно, не раз обитал, на виду у всех, и сам Зелим-хан;

г) что перед засадой в Ассинском ущелье Зелим-хан посетил селение Барах (Бархин) и, собрав всех мужчин, способных носить оружие, призывал их к вооруженному сопротивлению «гяурам», осмеливающимся искать и преследовать его.

Краткость времени не позволяет обратиться к архиву и перебрать во всей полноте все то, что касается местной уголовной хроники, но, думаю, будет достаточно, если я, в дополнение к приведенным двум случаям, сделаю несколько характерных выдержек из дел, находящихся под рукой, для того, чтобы полнее судить о проделках «мирного» населения.

С этой целью прилагаю в конце копии с разных документов, из коих можно видеть, например, следующее:

1) В пленении туристов Байздренко и Хренова, имевшем место в 1905 году (дело № 294) жители селений: Анди, Дарго, Белготой, Цонторой, Гардали, Ялхой-Махк и Ахкинчу-Барз оказывали явное сочувствие и пособничество абрекам-пленителям, не скрывая в то же время своего отношения к «гяурам» — русским, которых встречали только одними насмешками и глумлением

(см. прилож. №№ 2, 3, 4, 5 и 6).

2) По делу об убийстве начальника Веденского округа полковника Галаева Зелим-хан действовал открыто, не опасаясь окружавших его жителей, которые даже охотно служили ему в качестве лазутчиков (см. прилож. № 7).

3) В деле столкновения казачьего разъезда с шайкой абреков у Бомутских хуторов население и сельские должностные лица обнаружили свою причастность в укрывательстве и недонесении и, вообще, свое отношение к абрекам (см. прилож. №№ 8, 9, 10, 11 и 12).

4) <нрзб.> Месяцева, которого абреки водили по селениям на виду у всех, не боясь никакого протеста (cм. прилож. №№ 13, 14 и 15).

5) В деле ограбления Кизлярского казначейства шайка в 20—30 человек была набрана не только из «бездомных бродяг», но и из числа оседло живущих «мирных» сельских хозяев, которые, однако, при общей жалобе ингушей на неурожаи и бедность, находили возможность запасаться такими предметами, как: электрические фонари, бинокли, марли для перевязки, ломы для взламывания замков, погоны юнкерские и казачьи и пр. (cм. прилож. № 16).

Не могу, к сожалению, подтвердить документально, но кстати замечу, что тем же источником, коим воспользовался князь Андроников для производства обыска в сел. Сурхохи, было удостоверено, что шайка, ограбившая Кизлярское казначейство, на пути к Кизляру заезжала и ночевала в чеченских селениях Ачхой и Урус-Мартан (Грозненского округа). Конечно, оформить эти случаи было невозможно, за полным отсутствием свидетелей, из числа туземцев, готовых показать правду.

Факт поголовного укрывательства со стороны народа, как можно видеть из всего вышеизложенного, является несомненным, и, мало того, приняв опасные размеры, явление это не только с годами выросло и окрепло, но в то же время воспитало в сознании народа уверенность в удобстве и безнаказанности его применения. И неизвестно, к чему бы повела эта преступная солидарность массы, если бы администрация отказалась от своего «ложного курса», тем более, что и теперь, когда зорко следят за подобными явлениями, случаи укрывательства устанавливаются на каждом шагу. Не считаясь с возможностью некоторых нежелательных для себя последствий и отлично понимая всю уголовную подкладку укрывательства, сельские общества, в лице своих лучших людей, составляющих корень всех сельских сходов, не только не обнаруживают стремления отказаться от своей преступной политики и прекратить ее, но в настоящее время культивируют ее всеми современными способами и формальностями, исключающими, на первый взгляд, возможность какой-либо придирки.

И, надо отдать справедливость, во многих отношениях они достигают своей цели.

Более всего распространен среди туземцев такой прием: совершается крупный грабеж, крупное убийство, пленение и пр. Полиция в поисках за злоумышленниками обследует соответствующие районы и, в зависимости от добываемых данных, естественно, заставляет окружающих чувствовать приближение опасности. Заинтересованные аулы, не дожидаясь результатов полицейского розыска и дабы окончательно отвлечь внимание полиции, предупредительно составляют довольно внушительный на первый взгляд приговор, обычно редактируемый в таком духе: «мы, такие-то, постановили: выразить наше глубокое возмущение по поводу такого-то убийства (грабежа или чего-либо другого) и вместе с тем ассигновать из общественных сумм 1000 руб. (примерно) для выдачи их тому, кто поймает или нам укажет с неопровержимыми уликами виновников этого возмутительного факта». Засим следуют подписи, в числе коих, конечно, красуется всегда и подпись «виновника возмутительного факта», всегда присутствующим хорошо известного, и, таким образом, благородная формальность выполнена.

Приговор попадает в газету, представляется начальству, заставляет непосвященных волноваться, говорить, писать о «рыцарских порывах» горцев и пр., а между тем составители приговора прекрасно знают, что среди них никогда не найдется обличитель виновного и никто не посмеет доказывать причастность последнего «неопровержимыми уликами». «Доказчиков» среди туземцев не любят и расправляются как с ними, так и с их родственниками беспощадно. Как можно видеть, риск такого приговора не велик, а между тем он бьет в глаза и возбуждает в выгодном для себя духе общественное мнение.

Если полиции удается все-таки обнаружить виновных и передать их в руки судебной власти, то 80 процентов таких дел кончаются направлением их на прекращение. Главной причиной такой безрезультатности судебного преследования является широкое пользование спасительным Alibi, наличие которого добывается крайне легко и быстро. Бесконечное куначество, родство и вообще дружная солидарность в любом процессе, в котором фигурирует павший от руки ингуша или чеченца «гяур», делают свое дело. Моментально, еще не успеет дойти и весть о совершенном преступлении до кого следует, находятся уже нужные лжесвидетели, и злополучное Alibi обеспечено. Лжеклятва там, где нужно выручать своего против «гяура», будучи возведена чуть ли не в священный культ, процветает в самых чудовищных размерах, и если к этому еще прибавить, что служащие при следователях переводчики до сего времени еще остаются целыми и пока не было случаев, чтобы их убивали, то можно судить, в каком лабиринте оказываются представители российского правосудия. Неудивительно после этого, что и наш закон, создавая цитированную выше 156 ст. Учр. Упр. Кавказ. края, имел в виду установить именно ответственность массы, наряду с действующим у нас уголовным принципом личной ответственности, ибо при существовании отмеченного выше укрывательства принципа личной ответственности недостаточно, и без поддержки каких-либо особых законодательных положений он не нашел бы среди туземцев Терской области, по крайней мере, при настоящих условиях их существования, никакой почвы, но лишь создал бы полное бессилие власти.

Для полноты картины нелишним было бы коснуться и тех мероприятий и распоряжений власти, кои были направлены к общественному благоустройству ингушей, и характера тех требований, которые предъявляла и предъявляет власть к ингушам, по вопросу о некотором содействии ей к искоренению зловредных элементов.

Мероприятия эти выразились в следующем:

а) В 1905 году было даровано ингушам, как и прочим туземцам Терской области, наместником его императорского величества на Кавказе право выбора старшин. До этого времени сельские общества имели во главе старшин правительственных, о чем уже упомянуто выше.

б) Затем до 1905 года ингуши входили в состав Сунженского отдела. Это вызвало жалобы ингушей на то, что администрация отдела все свое внимание посвящает исключительно казакам. Жалобы эти были приняты во внимание и возбужден вопрос о выделении ингушского населения в особый округ. Так как отпустить на это средства из Государственного казначейства не представлялось возможным, по распоряжению наместника на Кавказе ингуши были выделены в отдельную административную единицу — Назрановский округ, с отнесением содержания последнего на так называемый аробный сбор, который, между прочим, вносится не ингушами, а чеченцами и кабардинцами.

в) Всякого рода сборы и повинности с ингушей всегда взимались с особенной мягкостью, о которой свидетельствуют накопившиеся за ними недоимки. К 1 июля 1910 года по Назрановскому округу, населенному сплошь ингушами, числилось в недоимке: государственного земельного налога 4320 руб. 69 коп., государственной оброчной подати 51 135 руб. 29 коп., воинского налога 5014 руб. 88 коп., всего 60 470 руб. 76 коп. Мало того, при ликвидации дела прекративших свое существование примирительных судов выяснилось, что из взысканий, присужденных в пользу лиц, пострадавших от преступлений ингушей, за ингушскими сельскими обществами состояло и состоит около 60 тыс. руб. Чтобы не переобременять население единовременною уплатою такой крупной суммы потерпевшим, по распоряжению наместника деньги были выданы заимообразно из специальных средств военного министерства, из т. наз. Караногайского капитала — 40 тыс. р.1 , а ингушам предоставлено вносить их постепенно.

г) Областная администрация не ограничилась тем, что давала населению Назрановского округа льготы по внесению лежащих на нем повинностей, но в пределах возможности старалась иными путями помочь подъему его материального положения. Так, Цоринскому и Хамхинскому обществам, как наиболее страдающим от малоземелья, были сданы в аренду войсковые земли с платою по 58 коп. с десятины в год (только при заключении последнего контракта она повышена до рубля), хотя в ближайших районах земли сдаются по гораздо более высокой цене (по 15—20 руб. за десятину).

д) В настоящем году областная администрация исходатайствовала продовольственную ссуду в размере 15 000 руб., причем надо заметить, что вся эта ссуда была выдана только ингушам.

е) Нагорная часть Назрановского округа сильно страдает от бездорожья — и в настоящее время уже ассигнован особый кредит на проведение колесных дорог в район Хамхинского и Цоринского обществ.

Кажется, пока нет данных, указывающих на «бесцеремонное обращение» администрации с ингушами, по крайней мере, в вопросе об их материальном благосостоянии, и, казалось бы, именно ингуши всего менее из туземцев Терской области могут быть недовольны отношением к ним администрации, между тем из пяти начальников округа, сменившихся со времени отделения округа от Сунженского отдела, двое, подп. Митник и князь Андроников, пали от рук ингушей. И эти убийства имели бы себе объяснение, если бы оба погибших отличались плохим отношением к вверенному им населению. Но этого не было, даже напротив: в лице павшего от их руки князя Андроникова ингуши имели горячего защитника, за короткое время своего управления округом возбудившего следующие ходатайства:

1) Провести в нагорной полосе целый ряд колесных дорог;

2) восстановить права ингушей на поляны Кайлах и Сотхум;

3) приобрести ингушам Конкурскую казенную дачу;

4) Галашевские войсковые земли сдавать в аренду не на 5 лет, как в настоящее время, а на 99, или же продать им их при посредстве крестьянского земельного банка;

5). учредить должность помощника начальника уч<астка> Назрановского округа;

6) от Цоринского и Хамхинского обществ выделить новое Ассинское

7) и всеми средствами содействовать распространению просвещения среди ингушей. Все эти ходатайства были встречены очень благоприятно, за исключением п. 4-го, ввиду того, что малоземелье казаков обязывало начальство обратить эти земли <нрзб.> станиц.

Однако какие же требования предъявляет областная администрация к ингушам? Что в требованиях этих трудного, неисполнимого, а, быть может, и обидного, так как, судя по своеобразной оценке запроса, «население поражается не только материально, но и морально»?

Ответом на этот вопрос может послужить следующая выписка из циркуляра по области от 23/26 октября 1910 г. за № 20947: «Начальство понимает, конечно, что не мирному населению вступать в непосредственную борьбу с вооруженными абреками, и, скажу больше, не каждый хозяин решится, в силу адата, не впустить их к себе в дом или задержать в своем доме того же, хотя бы, Зелим-хана или его сподвижников, но этого начальство и не требует. Начальство требует лишь того, чтобы не было укрывательства, т. е. заведомого сокрытия ищущих в данном ауле приюта абреков от преследования властей; и если кто-либо из жителей, и, в частности, те из домохозяев, у которых остановится абрек, будь то Зелим-хан или кто-либо другой, своевременно доведут, тем или иным путем, до сведения полиции о присутствии в их среде злоумышленника, то никакой ответственности в этом случае ни аул, ни приютившие абрека не будут подвергнуты. Доносить нужно, конечно, не после того, как злоумышленник покинет аул, а немедленно по прибытии его в последний. Доносить нужно кому-либо из должностных лиц администрации или кому-либо из начальников близстоящей войсковой команды: личным ли заявлением, письмом ли, телеграммой ли, словом, каким угодно законным способом, лишь бы начальство было уверено, что со стороны жителей были приняты все меры к выдаче преступника. При таких условиях не может быть, конечно, и речи о каких-либо репрессиях, и достаточно лишь указанного содействия со стороны жителей для того, чтобы они были вполне гарантированы от возможности быть привлеченными к какой-либо ответственности».

Кажется — требование довольно умеренное и далеко не сложное. Это скорее даже не требование, а простое напоминание того, что составляет гражданский долг каждого и что ему вменяется в непременную обязанность как нашим законом (ст. ст. 124 и 126 Улож. о Наказ.), так и законами всех правовых государств.

Обычно применяемая в Терской области ответственность туземных сельских обществ за преступления отдельных своих членов сводится к следующему:

1) По простым кражам никакой ответственности на селения не возлагается (за исключением выдающихся случаев, вроде угона скота в несколько десятков или даже сотен голов), несмотря на несомненность всех уличающих данное селение следов. Делается это, с одной стороны, ради необременения туземных обществ непосильными денежными штрафами, а с другой — ради того, чтобы не создавать растлевающей беспечности среди русского населения, которое, уповая на вознаграждение, естественно, отучилось бы хранить надлежащим образом свое добро.

2) По другим происшествиям, а именно, когда установлен факт насилия, сопровождавшегося убийством, поранением, грабежом или разбоем, а также угон открытою силою лошадей и скота, и когда при нерозыске злоумышленников полицейским дознанием устанавливается, что следы преступников и похищенного скота доведены до туземного селения или скрылись в этом селении, то таковое селение <нрзб.>.

3) Наконец, <нрзб.> случаям, как-то: массовое сопротивление властям, стрельба по войскам и пр., — ставятся к виновным селениям экзекуционные команды. Это, правда, единственный случай более или менее строгого наказания. Но такие случаи крайне редки. Назначаются они исключительно властью наместника и применяются с крайней осторожностью, при условиях самой ограниченной длительности экзекуции и необременительности населения по содержанию войск.

Полагаю, что ответом на этот вопрос достаточно может служить именно вышеуказанное требование, а также, в связи с последним, и применение той ответственности, к которой привлекается население за свои незаконные действия. Ведь требование администрации вызвано не чем иным, как только исключительным желанием водворить спокойствие и таким образом обеспечить каждому его законные интересы, его личную и имущественную безопасность. Но этого мало: следует добавить, что администрация никогда не ограничивалась одними только требованиями: с готовностью приходя жителям на помощь, она целым рядом мер предоставляла полную возможность легчайшим образом осуществить требования администрации и покончить раз навсегда с грабежами и разбоями и, в частности, с существованием Зелим-хана.

В этом отношении можно было бы указать, например, на следующие меры.

1) Туземные сельские общества всегда снабжались и снабжаются оружием (берданками), каковое, будучи на хранении и учете сельских правлений, должно служить для использования сельскими должностными лицами при борьбе и преследовании злоумышленников.

2) Наряду с этим воспрещено всем отдельным частным лицам ношение и хранение огнестрельного оружия без особого каждый раз письменного разрешения начальника области, причем сельским обывателям, для защиты себя и имущества, разрешено к беспрепятственному ношению традиционное (дедовское) оружие в пределах своего округа.

3) Во всех почти (за весьма малым исключением) селениях по добровольному соглашению самих сельских обществ учреждены так назыв. ответственные ночные караульщики, каковые выбираются и нанимаются сельскими обществами и, согласно заключаемому контракту, обязываются охранять, с наступлением сумерек и до утра, спокойствие жителей, т. е. чтобы не случалось краж в самом селении и чтобы в последнее не проникали злоумышленники.

4) <нрзб.> из среды своей особую партизанскую команду для борьбы с абреками и вообще с преступностью. Команда эта продолжает существовать и до сего времени и, кстати сказать, при наличии тех средств, коими она обладает, а именно: вполне надежным вооружением (вооружена берданками) и численностью (60 человек), подходящим и удобным для осуществления благих намерений жителей составом (молодые, сильные люди и притом — свои же, чеченцы) и полным содействием администрации — команда эта, при искреннем желании, могла бы в самый короткий промежуток времени покончить с деятельностью Зелим-хана и ему подобных.

5) С осени 1909 года введено в области окарауливание всех проезжих дорог и юртовых наделов нарядом от жителей, на основ. 316 ст. Общ. Учр. Губ. (т. II Св. Зак. по прод. 1906 г.). Применение этой меры продолжается и до сего времени, причем наряду этому ведется строгая очередь старшинами, которые, между прочим, обязаны снабжать высылаемых караульщиков ружьями из имеющихся в сельских правлениях. При недостатке казенного оружия караульщики выходят со своим. Необходимо заметить, что мера эта там, где она осуществлена добросовестно и где жители действительно идут навстречу желанию начальства — прекратить воровство и разбои, оказала прекрасное влияние, и благодаря ей в Кабарде, например, за последнее время почти совсем затихли грабежи и кражи и, между прочим, сильно сократился доступ туда ингушей.

6) По распоряжению главнокомандующего войсками, с целью прийти на помощь Терской администрации и обеспечить мирному населению наибольшую безопасность, в 1908 году были сформированы особые отряды из войсковых команд, кои, квартируя в разных пунктах области, несут исключительную задачу охраны мирного населения и преследования воров и разбойников. Кроме того, все местные гарнизоны ежедневно выделяют, по просьбе атаманов отделов и начальников округов на случай вызова, дежурные части. Как правительственные учреждения, так и населенные пункты (в том числе все города) охраняются караулами, разъездами, патрулями и пр. от войска, помимо необходимого наряда от городской полиции и милиционеров (ныне полицейской стражи). Штат полиции в области, правда, крайне недостаточный, но присутствие войск в значительной степени могло бы парализовать этот недостаток, если бы со стороны жителей последовало хотя бы малейшее содействие. Само собою разумеется, что при общем укрывательстве и нежелании предупреждать о готовящихся разбойных предприятиях польза от войск оказывается не в той степени, в какой она ожидалась. Окружная администрация по своей инициативе, конечно, широко пользуется войсками, но до сего времени не было случая, чтобы сельские общества, хотя бы в лице своих должностных лиц, своевременно доводили бы до сведения войск о каких-либо преступных замыслах, о приютившихся в селении абреках, о скрывающихся преступниках и пр., хотя обо всем этом им хорошо известно.

7) Ежегодно затрачивается значительная сумма на уголовно-полицейскую агентуру. В течение 1910 года, например, израсходовано более 6000 р. (не считая Владикавк. городского сыскного отделения), и, кроме того, особо было объявлено 8000 р. вознаграждения тому, кто поймает или выдаст правительству Зелим-хана. Ассигнования на агентуру делались всегда охотно, но, к сожалению, агентура эта проявляет себя <нрзб.> агенты кое-как еще справляются, но добраться до крупных абреков, а в особенности до таких, как Зелим-хан, им не представляется никакой возможности. «За такого-то абрека стоит очень сильное родство, за Зелим-хана — весь народ. Довериться никому нельзя. Узнают — убьют». Вот что говорят в этих случаях агенты. Приходится прятать агента в самые тайники полицейской службы и платить ему деньги за самые отдаленные указания, за сведения иной раз совершенно побочного характера, теряющие в момент показания свою свежесть, и по ним добираться до истины. Конечно, при таких условиях задача делается трудновыполнимой, хотя администрация не останавливается перед этими трудностями, лишь бы пресечь возможность безнаказанных преступлений.

8) Дабы обеспечить имущественную безопасность сельского обывателя и организовать скорую помощь ему на случай ограбления, были учреждены т. н. смешанные суды в составе выборных от казаков, чеченцев, ингушей, осетин, словом, из тех народностей, между которыми должен был действовать данный суд. Правила его были выработаны на съезде казаков и чеченцев в ст. Червленной в 1906 году. Конечно, судопроизводство этого суда отличалось большой примитивностью и далеко не совершенными формами, но существование его оправдывалось, во-первых, желанием обеих сторон, а во-вторых, надеждой на то, что его приговор, вынесенный выборными из народа, будет наиболее отвечать правде и справедливости. С течением времени, именно в 1909 году, этот суд был преобразован в иную форму, получившую, опять-таки на съезде казаков и туземцев, название суда народно-примирительного. Задача и порядок выбора судей остались те же, но в корне был изменен порядок материальной ответственности, каковая, по новым правилам, должна была падать, в случае отсутствия виновных, на всех порочных членов данного общества. Порочные должны были быть зарегистрированы общественной баллотировкой и занесены в проскрипционный список. В теории этот суд казался совершеннее первого, но на практике туземцы извратили его окончательно: в то время как казаки выдали и записали в списки всех своих действительно порочных членов, туземцы (особенно ингуши и чеченцы) выдали одних бедняков, с которых все равно ничего нельзя было взять. Сильные же фамилии, между которыми, главным образом, обретаются воры и грабители, остались нетронутыми.

9) Помимо всего, администрация строго следит за ходом следственных дел в области и, зная хорошо, что значительная часть преступников оказывается для суда неуязвимой, принимает все меры к тому, чтобы преступные и вредные лица не оставались безнаказанно в обществе. Ввиду этого при первой возможности возбуждаются ходатайства о высылке таких лиц из пределов Кавказского края в порядке 26 ст. и п. 4 ст. 27 Учр. Упр. Кавк. края (т. II Св. Зак. по прод. 1906 г.). Ходатайства эти в большинстве удовлетворяются, но приходится, к сожалению, отметить, что и тут мера начальства не находит отклика среди «мирного населения», которое легко мирится с самовольными возвращениями высланных и зачастую бережно скрывает их от полиции.

Казалось бы, что при наличии всех указанных мер задача администрации, хотя бы только по полицейской части, могла бы быть легко разрешена в желательном смысле, если б только население действительно прониклось искренним желанием мирной жизни и остановилось бы на одном решении: не противодействовать полиции в раскрытии преступников.

В заключение следует сказать несколько слов о воспроизведенном в тексте запроса приговоре ингушей, излагающем в 18 пунктах ту «чрезвычайную меру, на которую охваченные смятением и ужасом ингуши решились после постигших их суровых взысканий». Документ этот, собственно, заслуживает внимания не столько по существу, сколько по обстановке своего возникновения и по тому толкованию, которое придали ему составители запроса, не потрудившись предварительно узнать, как и кем составлен приговор, законно ли его содержание, осуществимо ли оно, почему начальник области отклонил переговоры уполномоченных по поводу этого приговора и, наконец, отражает ли этот приговор действительное желание всего того народа, от имени которого он рассуждает и обещает.

Дело состояло в следующем. Текст указанного приговора был написан и затем подписан кем следует в одной из гостиниц г. Владикавказа, сейчас же после известного обращения моего к старшинам и почетным лицам ингушского народа. «Все ингушское население», сочинившее приговор в гостинице, состояло из группы ингушских полуинтеллигентов, вызванных в числе других почетных во Владикавказ, которые и заговорили от имени будто бы всего народа в указанных выше 18-ти пунктах. Действуя скоростью, не обдумав как следует своего «проекта» и, очевидно, обуреваемые больше всего желанием блеснуть и попасть в число проектируемых в приговоре офицеров, по выбору народа, эти люди, не имея в то же время никаких абсолютно полномочий от подлежащих обществ, явились ко мне. Ознакомившись с содержанием приговора и будучи осведомлен как об обстоятельствах составления его, так и об отсутствии у прибывших необходимых полномочий, я, естественно, не принял их, отклонив вместе с тем и всякие просьбы о переговорах.

Наивно было бы и придавать значение этому приговору. Не говоря уже о том, что он составлен людьми, ничего общего с желанием народа не имеющими, но и по существу все его главные пункты являются неприемлемыми, так как в основу их хотя и легли благие пожелания, но осуществление последних обставлено незаконными условиями. Достаточно того, что проектируемая стража, будучи предназначена для несения правительственной службы, должна контролироваться какой-то комиссией от народа и оцениваться ею в своем личном составе; что без этой комиссии администрация не может даже раставлять стражу по постовым пунктам, — и уже станет ясным, что предложение «всего ингушского народа» не вызывает никакого сомнения в его неприемлемости. Остальные пункты приговора, вроде 10-го, 11-го и 12-го, трактующие о готовности ловить Зелим-хана и поощрять денежными выдачами каждого, кто только поймает его или укажет его местопребывание, представляют из себя ту же старую манеру, о которой уже было говорено выше. Странно, кроме того, что до сего времени ингуши (и пр. туземцы), переживая и «материально и морально» целый ряд страданий, вызванных требованиями начальства, теперь вдруг сами же взваливают на себя такую широкую задачу, которая связала их, как говорит запрос, с непосильными материальными жертвами (в размере 70 000 р. в год) и на которую никогда не рассчитывала в своих требованиях администрация. И если все же администрация заслужила упрек за то, что нашла необходимым отклонить эту, связанную с большими жертвами, услугу, то последовательно ли упрекать ту же администрацию за те несложные требования, которые она вообще предъявляла к ингушам (и прочим туземцам) и в коих не было и намека на какие-либо материальные затраты? Она требовала лишь то, что требовал цитированный выше циркуляр и что, при желании, было бы легко выполнить без каких-либо затрат и нравственных напряжений.

Во всяком случае если п. п. 10 и 12 являются выражением вполне искреннего желания не давать приюта Зелим-хану и выдать его при первой возможности властям, то эта возможность легко может быть достигнута населением, и для этого, надо думать, никакой санкции начальства не требуется.

Ко всему сказанному нахожу нелишним воспроизвести, в виде приложений, все те заметки, которые появились в местной повременной печати и по которым можно судить о впечатлении, произведенном на благомыслящую часть населения внесением в Государственную Думу запроса о незакономерных действиях Терской администрации в отношении ингушского народа (см. прилож. №№ 17, 19, 20 и 21).

За экстренным выездом генерал-лейтенанта Михеева временно исполняющий должность Начальника Терской области и Наказного Атамана Терского казачьего войска Генерал-майор Степанов

Источник: "Звезда Санкт - Петербург" - старейший ежемесячный "толстый" литературный журнал России. Издается в Петрограде - Ленинграде - Санкт-Петербурге с января 1924 года. zvezdaspb.ru

Вернуться назад